中國網/中國發展門戶網訊 國家嚴重科技基礎設施(以下簡稱“嚴重設施”)是具有國家屬性的科技行動,也是有嚴重科學目標和廣泛社會影響的年夜規模科學研討項目,其凡是觸及復雜的科學問題、高新技術和大批工程的投進,需求跨學科、跨領域、跨地區的協調與一起配合。嚴重設施的建設發展對國家科技、教導、經濟和社會發展具有深遠的影響力。嚴重設施的宣傳觸及多種學科穿插和大批人力物力投進,其牽涉面廣泛,相對于通俗科學項目標宣傳有必定難度。嚴重設施不僅擁有科學技術發展和服務社會經濟發展需求的主要意義,並且對于整個社會來說也有促進公眾懂得科學技術、晉陞科學技術認知度等方面的意義,即嚴重設施具有主要的科普價值。國外嚴重設施(如american的阿雷西博305米口徑射電看遠鏡等包養網)的科學傳播有比較成熟的體系和經驗,這些嚴重設施的科學傳播激發了公眾的科技熱情,獲得了科技發展的宏大社會效益和經濟效益。世界勝利的嚴重設施科普案例有助于認識嚴重設施在社會發展、國平易近綜合素質晉陞方面的主要感化。

縱觀我國近年來規劃建設的77個嚴重設施,34個已建成運行,部門設施綜合程度邁進全球第一方陣。但是,我國年夜多數嚴重設施科普實踐與國外的先進案例比擬還有必定的距離,如缺乏系統的科學傳播辦法,國內嚴重設施項目在拉動當地經濟發展,推動鄉村振興方面案例較少。嚴重設施一方面推動了國家科技發展與創新,還兼具開拓科學文明新賽道、晉陞全平易近科學素養的主要感化。所以嚴重設施的科普效能有待深刻發掘,使之轉化為社會、科技、人文持續發展的價值。從500米口徑球面射電看遠鏡(FAST,以下簡稱“中國天眼”)工程勘探論證、預研、立項、建設、運行過程的科學傳播,來總結歸納具有中國特點的嚴重設施科學傳播形式,深刻“老小邊窮”地區開展多方位的平易近間科普、年夜眾科普,堅定文明自負,把中國科技工程勝利的經驗晉陞為中國發展的理論具有主要意義。

科普是科學技術普及的簡稱,在我國,最早應用“科普”一詞的是1949年中心國民當局政務院設立的科學普及局。科學傳播是以科學為話題的一種社會交通共享活動,與科普和傳播學都有著親密的關系。科學傳播是傳播學領域的一個主要分支,擁有一套相對完美的理論和科學架構。科普活動重要是一種實踐操縱,而科學傳播則能夠應用傳播學的概念和理論來支撐科普任務,擴展科普的內涵,激發科普實踐創新。從學術角度考慮,為便于和國際接軌,本文應用“科學傳播”一詞,更寬范圍地拓展了傳播學的理念和方式手腕。不過在觸及一些具體的實踐活動時,為了遵守我國傳統表達習慣和參照某些文件告訴講話,仍然采用“科普”一詞。本文以“中國天眼”為例,討論了嚴重設施科學傳播的摸索與實踐。初次總結提出了“三出三進”科學傳播形式,這一形式的勝利實踐將為其他嚴重設施的科學傳播供給寶貴的參考,進一個步驟將科學研討結果轉化為社會和經濟發展的動力,推動國家科技戰略的深刻實施,晉陞中國在全球范圍內的科技文明影響力。

“中國天眼”的建設佈景和勝利意義

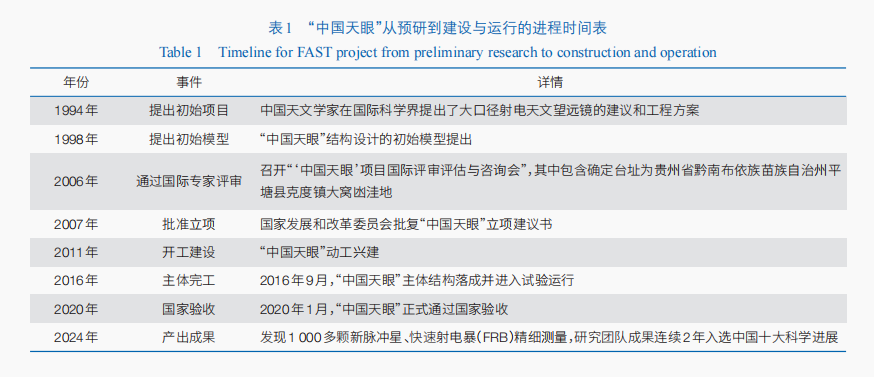

國家“十一五”嚴重設施建設項目“中國天眼”是我國獨立自立建設并具有中國知識產權的國家重器,國家總投進建設費11.5億元。“中國天眼”的科學目標是摸索宇宙奧秘、觀測脈沖星、參加國際甚長基線射電干預測量(VLBI)網觀測、探測星際分子,以及搜尋能夠的星際通訊訊號。“中國天眼”作為前沿導向的摸索性基礎研討的嚴重設施,是世界單口徑最年夜、最靈敏的地空高科技智能設施,它將人類探測宇宙的視野推向新的深度;同時,“中國天眼”在國家嚴重需求方面也有主要應用價值,“中國天眼”的建設經驗將對我國制造技術向信息化、極限化和綠色化的標的目的發展產生影響。“中國天眼”的建設構想始于30年前的1994年(表1),那時全球面臨無線電環境干擾惡化,全世界的射電地理學家在japan(日本)京都開會提出盡快建設年夜射電看遠鏡,保護宇宙摸索的窗口,延長宇宙觀測的視野。

“中國天眼”項目自2020年國家驗收以來,獲得了一系列嚴重科學結果。其儀器綜合機能超出了當時世界最年夜的american阿雷西博305米口徑的射電看遠鏡;“中國天眼”今朝發現的新脈沖星數量已超過1 000顆,這相當于全球地理學家自1967以來發現4 000多顆脈沖星總數的1/4,“中國天眼”還發現了屢次重復的疾速射電暴,這極年夜地擴展了地理學家認識宇宙的新視野。“中國天眼”的勝利不僅成為中國科技創新發展的主要里程碑,也對推進世界地理學事業發展、開拓人類宇宙視野具有嚴重意義;並且還對我國嚴重設施建設,以及貴州教導、科技、游玩、科普和年夜數據產業的發展具有主要的推動感化。

“中國天眼”的構想于1994年提出,之后進行長達13年的預研討,到2007年才獲得的國家發展和改造委員會批復立項,再到2016年主體結構的建設勝利,期間經歷了長達22年的艱苦卓絕的奮斗歷程。“中國天眼”作為典範的嚴重設施,具有建設周期長,投進資金宏大,牽涉中心到處所的多個層級的行政系統,還包括科學技術與工程的交織;它是一項超級復雜的系統工程,其開展的科學傳播摸索與實踐是長期的,多維度、多層級鏈接了從發達城市到山野村莊,從首都北京到東北“老小邊窮”地區,從平原到喀斯特意貌,從冷帶到亞熱帶的氣候宏大反差,這活著界科技發展歷史上也是未幾見的。是以,梳理總結“中國天眼”的勝利科學傳播經驗,對于我國未來其他科包養網技項目標建設具有借鑒意義,是一個值得發掘與總結的樣板案例。

“中國天眼”的科學傳播形式

多層次立體科學傳播結構,全域科學傳播格式

“中國天眼”工程建設和研討的科學家們走出實驗室,開展科研學術交通、從事地理人才培養,積極參與公眾和青少年的科學傳播活動,打造“中國天眼”多層次立體科學傳播結構,開拓全域科學傳播格式。

學術交通類科學傳播

學術交通是嚴重設施開展科學傳播很是主要的一環,國內內科技人員需求通過學術交通來清楚其他領域的研討進展和面臨的問題,與各領域專家進行科技結果分送朋友與一起配合。圍繞“中國天眼”開展的學術交通類科學傳播重要分為2類,即地理領域的交通活動、跨學科領域的一起配合共享活動。地理學作為基礎學科歷來是嚴重理論衝破和顛覆性技術的源頭,其通過改革人類宇宙認知及推動科技范式躍遷,已成為具有戰略價值的創新樞紐。除了中國科學院主辦的國際射電地理論壇外,貴州省科學技術協會及貴州省有關部門還舉辦了將近百場地理科技活動。參與者包含來自海內的頂尖地理學家、國內地理學界與“中國天眼”工程相關領域的學者專家等,大師匯聚一堂配合開展親密的國際一起配合。

“中國天眼”建設觸及了眾多高科技領域,如無線電天線制造、高精度定位與測量、高品質無線電接受機、傳感器網絡及智能信息處理、超寬帶信息傳輸、海量數據存儲與處理、年夜標準鋼架結構、超出國際工業標準的抗疲勞索網支撐系統、光機電自動化機器人等。近年來,針對各領域需求,科技任務者開展“中國天眼”跨學科穿插應用的學術交通日益增多,例如:2021年,“中國天眼”對全球開放國際科學一起配合;2022年,開展跨界交通碰撞思惟火花的“秒聚青科·走近中國天眼”創新論壇;2023年,舉行“中國——東盟內陸開放經濟一起配合與發展論壇”;每年在貴陽市舉辦中國貴陽國際年夜數據產業博覽會等。“中國天眼”的學術交通類科學傳播活動成為貴州高新技術產業對外一起配合交通的平臺。還有,中國科學院院士和各職能部門負責人帶頭走出“年夜門”,通過“院士專家貴州行”和“科技進黔”系列學術交通活動,圍繞“中國天眼”的需求開展調研,舉辦科技論壇、學術演講、座談交通,推動“中國天眼”的科學產出和科學傳播。

地理人才培養與科普

依托嚴重設施包養在高端科技人才培養上的資源特點,發揮跨學科一起配合共建優勢,2014年,中國科學院國家地理臺(以下簡稱“國家地理臺”)與貴州師范年夜學配合簽署了“FAST晚期科學數據中間”,為FAST數據治理、數據綜合剖析與應用供給了主要支撐保證。黔南師范學院2013年景立院士任務站,聘請中國科學院院士李家明、武向同等有名地理學學者為客座傳授;2016年開設了貴州省第一個地理學專業,與國家地理臺簽訂聯合培養協議,武向平擔任該專業的帶頭人,培養地理學專業應用型人才。2020年,國家地理臺與貴州師范年夜學共建的“南仁東班”,聘請中國科學院院士汪景琇任班主任,組織中國科學院專家授課、帶領本科生和研討生參與地理學前沿課題研討。通過一起配合研討、開展各類地理培訓等方法共建地理學科,聯合培養科研科普人才。2021年,國家地理臺與貴州師范年夜學簽署共建“中國天眼聯合研討中間”的一起配合協議,助力地理學科和地理教導事業發展;進一個步驟,簽訂一起配合協議共建“地理年夜數據聯合實驗室”,打造地理年夜數據科研團隊,聯合培養更多運行“中國天眼”、剖析“中國天眼”數據的專業人才,為“中國天眼”的運行和相關配套建設輸送科技人才,同時也將貴州高校打形成國內一流的地理教導和地理科普基地。2024年,貴州省黔南布依族苗族自治州科技局還邀請云南地理臺韓占文院士現場指導任務,并組織公眾與中學生的地理學科普報告會。

公眾和青少年科普

通過樹立信息共享平臺,設計開發“中國天眼”APP、開通公眾號,吸引公眾參與地理科普研學,傳播科學家精力、科學摸索文明,激發公眾和青少年對地理知識的關注和興趣。基于樹立的“中國天眼”科普基地、南仁東紀念館、地理親身經歷館、地理時空塔等科普基礎設施,開發以地理科普為焦點的地理閱讀brand,開發地理探秘、“時代榜樣”和“中國天眼”摸索等課程,設計出豐富多樣的地理科普研學路線,如地理科普+探險、“中國天眼”科普+風俗、“中國天眼”科普+非遺傳承等多種研學路線。除此之外,還通過其他方法開展青少年科普任務。例如:開展基礎地理課堂進校園的項目、地理科普教導的教材研發,樹立地理科普活動室和地理社團,開展“中國天眼課堂”線上授課,還與清華年夜學地理協會等高校社團一起配合開展“上山下鄉”的校園科普活動等;依托“中國天眼”的知識佈景,開展全國中學生地理知識競賽;圍繞“中國天眼”選址、設計、建設、應用等方面的科學問題,舉辦征集建議活動;舉辦“挑戰杯”全國年夜學生課外學術科技作品競賽的“巨型射電看遠鏡的設計”賽項,鼓勵學生們進行天馬行空的創意設計;舉辦“科創筑夢”全國青少年“中國天眼”觀測計劃征集活動。通過以上征集活動或學科競賽,進一個步驟推動公眾和青少年科普關注度(圖1)。

院省資源共建,中心處所聯動,走進企業院校

“中國天眼”建設初期,為獲得來自處所當局的場地、水電、建包養網筑、路況、通訊、地質勘探、無線電頻率保護等支撐,促進“中國天眼”項目建設關鍵技術問題的及時解決,國家地理臺與貴州省科技廳、貴州省各院校/企業一起配合組建攻關團隊,在此一起配合基礎上促進了中國科學院所屬相關院所與貴州院校、企業樹立長期一起配合關系,為貴州省新興產業發展和“中國天眼”面向當局、院校和企業的高層次科學傳播創造了有利條件,構成了一套“院省資源共建,中心處所聯動”的有用科學傳播戰略,獲得了當地當局、院校、企業的鼎力支撐。

2012年,貴州省設立由國家地理臺治理的貴州省射電地理臺,貴州省黔南布依族苗族自治州專門設立地理局來支撐“中國天眼”建設,“中國天眼”項目成員分別掛職黔南布依族苗族自治州副州長及平塘縣副縣長,其職責重要為協調指導“中國天眼”在當地的具體建設(如途徑路況、煤水電氣等),同時觸及了科研科普的部門任務,這從行政結構上確立了“中國天眼”科學傳播的戰略發展。

2015年,國家地理臺與黔南平易近族師范學院簽訂了《中國科學院國家地理臺·黔南平易近族師范學院戰略一起配合框架協議》和《共建地理應用與科普基地協議》。此后,處所科研創新程度與科學傳播產業鏈獲得了全方位發展。國家地理臺與貴州年夜學、貴州師范年夜學、黔南平易近族師范學院等高級院校開展多領域、深層次的一起配合研討,在地理學、通訊、電子信息、年夜數據等領域為貴州省地理研討和技術服務業的年夜發展培養、輸送科技人才和科普人才,為黔南布依族苗族自治州成為全球著名的地理科普示范基地奠基了堅實的基礎。

“中國天眼”地點的貴州省曾是脫貧攻堅的主戰場,隨著“中國天眼”的建成和中國FAST射電觀測陣列先導陣和擴展陣等項目標推進,相關的科學傳播brand也成為了處所文旅經濟發展的引擎之一。

多領域科學傳播一起配合,創新傳播情勢

“中國天眼”在科學傳播領域開展了廣泛而深刻的一起配合,摸索出一條多元化、跨領域的傳播路徑;通過與文明、藝術、教導、媒體等多個領域的一起配合,構成了全方位的傳播矩陣。在文明與藝術領域,“中國天眼”與博物館、科技館、美術館一起配合,打造聯動展現平臺,并與中國郵政集團公司一起配合發行《科技創新》紀念郵票及“中國天眼”系列紀念郵品;同時,與繪畫藝術家一起配合創作《中國“天眼”》年夜型版畫作品,以藝術情勢展現科學之美。此外,“中國天眼”創新傳播情勢,走出傳統形式,將科研數據和科技結果與中國傳統文明進行有機融會。例如,“中國天眼”科研團隊應用捕獲到的疾速射電暴電波波形創作出聲波音樂作品,讓公眾更直觀地感觸感染“宇宙琶音”,并將脈沖星電波波形信息譜成音樂,讓人們傾聽宇宙的心跳聲。這些聲波音樂作品被用于電視節目創作,使得宇宙之聲獲得廣泛傳播。同時,科研團隊還將“中國天眼”搜集到的地理數據和研討結果,模仿《千里山河圖》《洛神賦畫卷》《富春山居圖》和《故宮圖冊》的畫作風格,以中國傳統繪畫的情勢呈現,進一個步驟豐富了公眾感知科學知識的視角。在展會與活動方面,“中國天眼”積極參與文博會、科博會、服貿會等年夜型展會,通過模子展現、視頻資料和互動親身經歷項目,向公眾介紹“中國天眼”在地理學領域的衝破性進展。在媒體與節目創作領域,“中國天眼”與電視臺、話劇團等一起配合,出品了多種作品,包含中心電視臺《國家寶躲·展演季》第3期“星漢燦爛”節目、先鋒實驗性音樂作品《天·眼》、現實題材動畫片《天眼之父南仁東》、電視劇《中國天眼》和話劇《天眼之魂》,通過多樣的情勢傳播科學精力。在教導與研學方面,“中國天眼”與黔南布依族苗族自治州當局一起配合樹立全國年夜中小學生研學實踐教導基地,籌備“中國天眼”研學實踐教導論壇,建設“時代榜樣”南仁東先進事跡館,并出書相關教學、科研和科普書籍,為青少年供給了豐富的學習資源。

在傳播方法上,“中國天眼”的傳播充足結合線上線下渠道,通過科研專家講座、展館建設、項目展現、開放日、科普年夜篷車等線下活動,以及廣播電視、公眾號、融媒體等線上平臺,廣泛傳播科學知識。這種多元化的傳播方法不僅晉陞了“中國天眼”的著名度,還促進了科學與文明、教導、藝術等領域的深度融會。

“中國天眼”的科學傳播形式具有區域融會、產業融會、城鄉融會的特點,通過與分歧領域的一起配合,實現了科學知識的普及與協同發展,為其他科學項目供給了無益的借鑒。

“中國天眼”的科學傳播的影響與後果

有了“中國天眼”,曾經邊遠閉塞的黔南喀斯特山區已變成眾人矚目標國際地理學術中間、地理科普基地,“中國天眼”成為把貴州省展現給世界的新窗口,實踐了嚴重設施與社會經濟融會發展的新路徑,將推進我國西部及全國的地理科普任務。

科技結果走出科研論文,走進國計平易近生

基于“中國天眼”工程建設發展出來的科技結果應用于年夜型工程建設,對處所經濟發展產生促進感化,如高抗疲勞拉索技術、防雷工程技術、“空中轉接”年夜跨徑柔性吊裝及維護成套技術等已經應用于國平易近經濟工程建設,建設了世界最高的北盤江年夜橋(圖2)。高鐵、高架橋、高速公路與現代化機場的高速建設發展改良了處所路況形成的經濟發展瓶頸,圍繞“中國天眼”的建設而派生出的科技結果融進了國民的生涯,促進了當地的經濟發展。走進平易近生的科學傳播情勢,進一個步驟深化了平易近眾對嚴重設施建設的懂得和認同。

科技文明走進鄉村,創新“最后一公里”的科普實施路徑

“中國天眼”對貴州省,特別是平塘縣在科普游玩開發、移平易近拆遷、脫貧攻堅、人才教導、科技平易近生、生態環境保護領域起到宏大的推動感化,顯著晉陞了貴州省的著名度及“中國天眼”周邊居平易近的經濟支出。“中國天眼”科技生態游玩成為撬動我國東北經濟發展的支點。依托“中國天眼”項目標區域經濟拉動和“中國天眼”工程的科學傳播,徹底改變了人們對嚴重設施和基礎研討項目“只燒錢、不掙錢”的刻板印象。“中國天眼”項目標配套建設極年夜推動了貴州當地的路況和通訊的發展,也使人們的思惟觀念發生了嚴重變化,間接帶動農村基礎設施和公共服務的現代化,改變了當地平易近眾對科學、文明的認知,以及精力面孔,也進一個步驟推動了貴州文體事業的發展,如在全國“火出圈”的村BA籃球賽和村超足球賽的興起。“中國天眼”帶來的文體方面的不測收獲,讓邊遠山區國民群眾深層次的思惟改變,順應了黨中心發起的精準扶貧項目標落實,為鄉村振興與可持續化發展作出了“意想不到”的貢獻。

“中國天眼”對國家嚴重科技基礎設施開展科學傳播的啟示

整體布局,統籌規劃

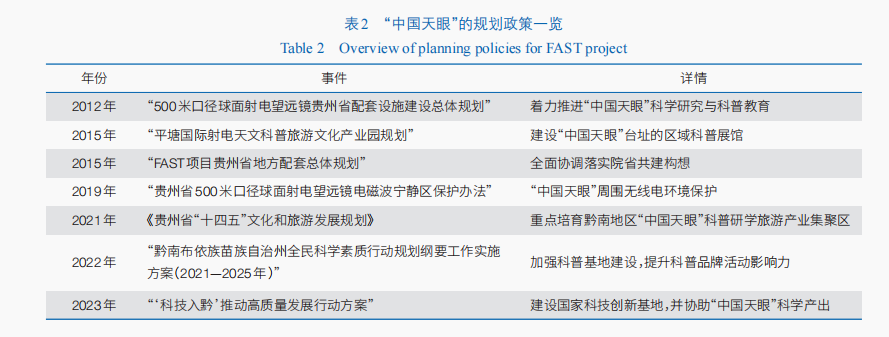

在“中國天眼”的規劃初期,有專家學者提出將科普與科技工程傳播列進整體布局計劃。早在2007年“中國天眼”立項以前,國家發展和改造委員會與貴州省發展和改造委員會通過各級評審會,反復建議“中國天眼”不僅局限于科學目標,還要通過項目啟動、拉動當地的社會發展和基礎建設,融會當地社會需求并與之接軌,這是主要的嚴重設施建設的“共贏”思緒。在這些專家和國家相關部門的建議下,“中國天眼”的建設規劃慢慢完美,構成了一系列既合適科學目標又兼顧社會發展的舉措。明天看來,這些舉措符合實際、構思精緻獨特,在關注“中國天眼”建設世界領先的地理設施的科學目標的同時,更關重視年夜設施巨額投進后若何為當地當局和蒼生帶來種種“實惠”,而這些都離不開卓有成效的“中國天眼”科學傳播摸索與實踐。例如,2009年,在中國科學院和貴州省國民當局的周全戰略一起配合座談會上,中國科學院院地輿科學與資源研討所與貴州省游玩局達成了一起配合意向,將以“中國天眼”工程為示范區,在貴州省平塘縣克度鎮航龍村規劃一個科普游玩景區。2021年中國科學院地輿科學與資源研討所掌管研討編制的《貴州省“十四五”文明和游玩發展規劃》獲得貴州省批復,規劃“加快推進黔南山地游玩+地理科普”的開發建設,以平塘縣“中國天眼”與亞洲最年夜的喀斯特天坑等景觀為焦點,建設國際地理科普游玩帶,重點培養黔南布依族苗族自治州“中國天眼”科普研學游玩產業集聚區。

當地當局圍繞著“觀天探地,世界獨一”的地理游玩brand,出臺多個規劃和政策,并成立依托“中國天眼”的貴州射電地理臺、地理科研教導基地、服務小城鎮發展規劃、途徑路況、游玩發展、環境保護、生態建設、防災減災9個項目任務組,規劃建設了包含“中國天眼”眺望臺、十二星座棧道、霸王河景觀帶、國際射電地理親身經歷館、九號宇宙航天館、南仁東紀念館、FAST光影館、中軸迎賓廣場、地理時空塔、天幕商業街等項目標“平塘地理小鎮”。這一系列舉措蘊含了國民群眾的聰明、各級領導與專家的運籌帷幄,使得名不見經傳的貴州深山喀斯特洼地中的年夜窩凼村敏捷突起,成為中國有名甚至世界著名的科技生態景觀。恰是“中國天眼”的前瞻性整體布局,統籌規劃的建設計劃,為“中國天眼”的科學傳播效能的開發、地理科普實施落地和產業融會發展奠基了主要的基礎(表2)。

安身科研,促進科普

在“中國天眼”地點地創建科技創新型平易近族特點小城鎮,圍繞以科研為中間,科研促進科普,科普反哺科研,促進科研科普相輔相成的良性循環生態,由貴州省當局,及其下屬科教部門和黔南布依族苗族自治州當局,聯合推動“中國天眼”科普建設,驅動各方面的協調發展。黔南布依族苗族自治州平塘縣克度鎮是貴州省首個實現現代科學與技術融為一體的游玩項目地點地,“中國天眼”的建成能夠在相當長時期內適應科學深刻研討,并且能夠在保證“天眼”科研效能的條件下,應用射電看遠鏡無線電靜默區的特點,在全球范圍內初次發布“靜游玩”的新型游玩形式,其在必定水平上奠基了克度鎮科技創新型平易近族特點小城鎮的位置。該地區通過將科普游玩、地質游玩、平易近族風俗游玩和非物質文明遺產游玩相結合,保護“中國天眼”運行環境的同時,發展綠色經濟,促進當地經濟就業發展,實現了科技創新和科學普及雙贏的後果。

緊跟需求,產業聯動

基于“中國天眼”、平塘特年夜橋、天坑群景區特點資源,平塘的地理小鎮提取地理、橋梁、地質三年夜科普要素,將“觀天探地·世界獨一”的brand內核周全應用于全域主題景觀規劃、沁潤在國際地理科普游玩帶建設與科普研學產品設計中。通過發掘少數平易近族的地理故事,結合當地少數平易近族文明特點,進行當地文創商品開發,如將天眼游玩brand價值與非遺苗族銀飾工藝技術相結合開發的“天眼”外型的裝飾品等。緊跟當地經濟發展的需求,聯動全域特點元素,促進科普產業鏈條的延長和融會發展。樹立“游玩+”產業融會發展理念,當局及時出臺政策,鼓勵當局和平易近營投資配套建設,充足調動了國民群眾的氣力,為“中國天眼”科學傳播的產業發展添磚加瓦。這一方面增添了當地就業,也盤活了當地經濟,還推動了科技文明教導事業的發展(圖3)。

樹立brand,持續發展

“中國天眼”的科普產業化發展需求brand的支撐,是以在科學傳播過程中,重視加強嚴重設施科普brand建設,打造“觀天探地,世界獨一”的地理游玩brand,培養焦點科普brand、衍生科普brand,構成“中國天眼”科普brand體系化建設的規模效應;重視“中國天眼”建設過程科研團隊科學家的故事搜集,豐富“中國天眼”科普brand的文明內涵,推動科學家精力內核的傳播;“時代榜樣”“中國天眼”工程的首席科學家及總工程師南仁東,作為“中國天眼”科學家的杰出典范,其所倡導的自立更生和艱苦奮斗的科學家精力是“中國天眼”科普文明的主要組成部門。文明軟實力作為區域經濟社會發展的基礎和內涵,以其柔性創造力,為城鎮發展供給了主要推動力。通過brand文明的確立,以文明游玩開發吸引世界各國地理學研討者和愛好者,使得“中國天眼”成為貴州省的一張世界級手刺,也成為中國地理科普游玩的一個著名brand,為長期的經濟文明融會進行了無益的摸索。

“三出三進”的科學傳播路徑

通過對“中國天眼”科學傳播摸索與實踐經驗的梳理,得出“三出三進”的科學傳播路徑,完成“最后一公里”的嚴重設施科學傳播的實施路徑。所謂“三出”行動,即科研專家走出實驗室、科技結果走出科研論文、科技文明走出傳統的傳播情勢。中國科學院是國家基礎科學研討的主力軍,專注于解決嚴重科技戰略問題,若何將“高峻上”的“主力軍”的先進科學基礎知識最年夜限制地服務于國家建設,這是科學傳播必須解決的重要問題。是以,我們實施科學傳播的“三進”計劃,即科研專家走進企業學校、科技結果走進國計平易近生、科技文明走進邊遠鄉村,將科學知識與科學精力傳授給“老蒼生”與“陽春白雪”,將“論文寫在祖國年夜地上”:落實邊遠山區的蒼生科普,使他們接近科學、清楚科學、學習科學、應用科學、支撐科學;這比如是完成嚴重設施科普的“最后一公里接力”,其最終目標是晉陞社會發展才能。“三出三進”路徑實施帶來的啟示包括在3個方面:通過定制科普幫扶“老小邊窮”地區,走進鄉村小學、中學、年夜學,以及各級當局機構當中,讓他們清楚“中國天眼”科學目標,知曉國家宏偉的科技計劃,彰顯科普的知識和經濟價值,讓科學真正為國民年夜眾所把握,年夜幅晉陞處所科普才能和當局服務才能。 走出單純的科研機構,走進黨政機關,推動當地科技教導活動,把先進的科普社會理念帶進鄉村基層,讓“中國天眼”在貴州的征地阻力減少,使得環境保護參與者增多。培養出天時人地相宜的年夜好局勢,贏得4 000萬“貴人”全力支撐并服務于“中國天眼”建設,這是促進“中國天眼”建設獲得勝利的主要舉措;相輔相成地,“中國天眼”的勝利也帶動貴州經濟的發展,營造出合適國家戰略需求的中心與處所雙贏局勢。依托“中國天眼”的科學創新內涵,從普及地理基礎知識與發展地理游玩產業2個方面為切進點,摸索出一條以年夜科學裝置推動科技游玩與科普教導發展的途徑。這一系列“中國天眼”科普行動加速了貴州的“游玩+”多產業融會發展,推進包養網了貴州省黔南地區的經濟發展,將平塘縣建設成富有文明底蘊的世界級地理小鎮,最終打造出“世界品質、中國氣質、貴州特質”的國際地理科普游玩帶。“中國天眼”的科學傳播形式的勝利,印證并增強了中國國民的“四個自負”;“中國天眼”作為可以創收的嚴重科技項目之一,樹立了國家科技突起的新模板,其建設和運行展現了中國嚴重設施研發和應用方面的出色才能,為國際科學一起配合供給了新的契機,走出了一條將人類的科學事業與本國的經濟社會發展彼此融會的嶄新途徑。

(作者:季慧、蔣捷云,中國科學院空天信息創新研討院;張承平易近、崔翔翰,中國科學院國家地理臺 中國科學院FAST重點實驗室 中國科學院年夜學物文科學學院;王德華,貴州師范年夜學物理與電子科學學院;江林焱,貴陽信息科技學院;楊佚沿,貴州師范學院物理與電子科學學院;張財,北京科學文明傳播促進會。《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言